Já imaginou se o nosso sistema imunológico não tivesse células de memória? É como se todo o esforço em combater uma infecção pela primeira vez fosse apagado, e a cada nova infecção nosso corpo precisasse “aprender a lição” do zero, sem nenhuma vantagem do contato anterior com o mesmo agente infeccioso.

As células de memória são como “soldados veteranos” que patrulham nosso corpo, prontas para agir rapidamente caso o mesmo inimigo (vírus, bactéria, etc.) reapareça. Elas reconhecem o invasor imediatamente e desencadeiam uma resposta imune mais rápida e eficiente do que da primeira vez.

A memória imunológica é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. Graças a ela, podemos adquirir imunidade a diversas doenças após tê-las contraído ou por meio da vacinação. As vacinas são uma das maiores conquistas da medicina, pois nos protegem de forma segura e eficaz contra doenças graves e potencialmente fatais.

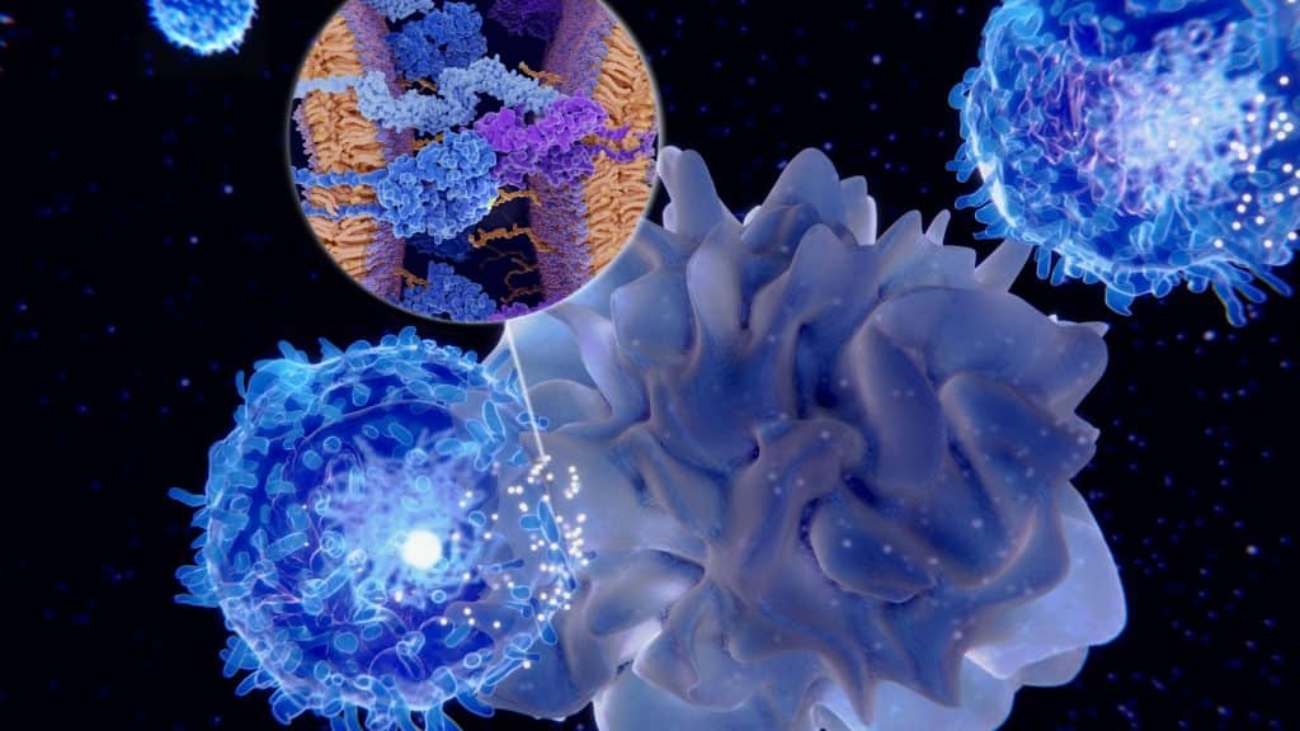

O que são as células de memória no corpo humano?

(Imagem: Juan Gaertner / Shutterstock)

As células de memória são um tipo de glóbulo branco do sistema imunológico, mais especificamente linfócitos, que têm a capacidade de “lembrar” de um contato anterior com um antígeno, como um vírus ou bactéria. Essa memória permite que o sistema imunológico responda de forma mais rápida e eficaz em um segundo encontro com o mesmo antígeno.

Quando o corpo é exposto a um antígeno pela primeira vez, o sistema imunológico entra em ação para combatê-lo. Durante esse processo, são produzidos linfócitos B e T que são específicos para aquele antígeno. Uma parte desses linfócitos se transforma em células de memória, que permanecem no corpo por longos períodos, às vezes por toda a vida.

Se o mesmo antígeno for encontrado novamente, as células de memória o reconhecem rapidamente e desencadeiam uma resposta imune secundária. Essa resposta é mais rápida e intensa do que a resposta primária, o que significa que o corpo pode combater a infecção de forma mais eficaz e, muitas vezes, sem que a pessoa apresente sintomas da doença.

As células de memória são essenciais para a imunidade a longo prazo. Graças a elas, podemos adquirir imunidade a diversas doenças após tê-las contraído ou por meio da vacinação. As vacinas funcionam justamente estimulando a produção de células de memória, o que garante proteção contra determinadas doenças por muitos anos.

Existem dois tipos principais de células de memória:

- Linfócitos B de memória: responsáveis pela produção de anticorpos, que são proteínas que neutralizam os antígenos.

- Linfócitos T de memória: responsáveis por atacar diretamente as células infectadas por antígenos.

As células de memória podem viver por décadas no corpo humano, o que garante imunidade duradoura contra diversas doenças.

A capacidade de “lembrar” de contatos anteriores com antígenos é uma característica fundamental do sistema imunológico adaptativo, que se desenvolveu ao longo da evolução para proteger os organismos de forma mais eficaz.

Leia mais:

- Como a memória se forma no cérebro? A medicina descobriu!

- Alzheimer, demência ou sinais de velhice? Como diferenciar os sintomas

- Frutas e vitaminas podem mesmo aumentar a imunidade? Veja o que a ciência diz

O que é o sistema imunológico?

O sistema imunológico é uma rede complexa de células, tecidos e órgãos que trabalham juntos para defender o corpo contra invasores nocivos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Ele é como um exército interno, sempre pronto para proteger o organismo de ameaças e manter a saúde em equilíbrio.

O sistema imunológico possui duas linhas de defesa principais:

- Imunidade inata – é a primeira linha de defesa, presente desde o nascimento. Ela age de forma rápida e geral contra qualquer invasor, sem distinção. É como um sistema de alarme que detecta a presença de um corpo estranho e aciona as células de defesa para combatê-lo.

- Imunidade adaptativa – é a segunda linha de defesa, que se desenvolve ao longo da vida, à medida que o corpo entra em contato com diferentes invasores. Ela é mais lenta, mas age de forma específica contra cada tipo de invasor, “lembrando” de contatos anteriores para agir mais rápido e eficientemente em futuros encontros. É como um exército especializado, que aprende a lutar contra cada inimigo específico.

O sistema imunológico é composto por diversos componentes que trabalham em conjunto para proteger o organismo. Alguns dos principais são:

- Células de defesa;

- Glóbulos brancos (leucócitos) como linfócitos, macrófagos e neutrófilos, que combatem os invasores diretamente ou produzem anticorpos;

- Órgãos linfoides;

- Medula óssea, timo, baço e linfonodos, onde as células de defesa são produzidas, armazenadas e ativadas;

- Anticorpos;

- Proteínas que neutralizam os invasores, impedindo que causem danos ao organismo;

- Citocinas;

- Moléculas de sinalização que coordenam a ação das células de defesa.

O sistema imunológico é essencial para a nossa sobrevivência. Ele nos protege contra doenças infecciosas, como gripes, resfriados, pneumonia e outras infecções mais graves. Além disso, ele também desempenha um papel importante na prevenção do câncer e em outras doenças crônicas.

O sistema imunológico é o que serve para nos protege de doenças. Ele identifica e destrói agentes infecciosos que entram no nosso corpo, como vírus e bactérias. É por isso que é tão importante manter o sistema imunológico forte e saudável.

O post Células de memória: como o corpo humano se lembra de vírus e bactérias? apareceu primeiro em Olhar Digital.

Cart is empty

Cart is empty