Um artigo publicado este mês na revista Icarus aponta que o Sol pode ajudar a prever chuvas de meteoros raras e intensas. Segundo os autores, uma oscilação sutil do astro influencia o caminho de nuvens de poeira deixadas por cometas, e isso afeta diretamente quando e onde essas partículas vão colidir com a Terra.

Essas colisões são o que geram as chuvas de meteoros, fenômenos que encantam observadores do céu. Algumas acontecem com regularidade, como a Eta Aquáridas, que surge todos os anos em maio, e as Perseidas, em agosto. No entanto, outras aparecem de forma imprevisível, duram pouco e depois somem por décadas, sem deixar pistas claras.

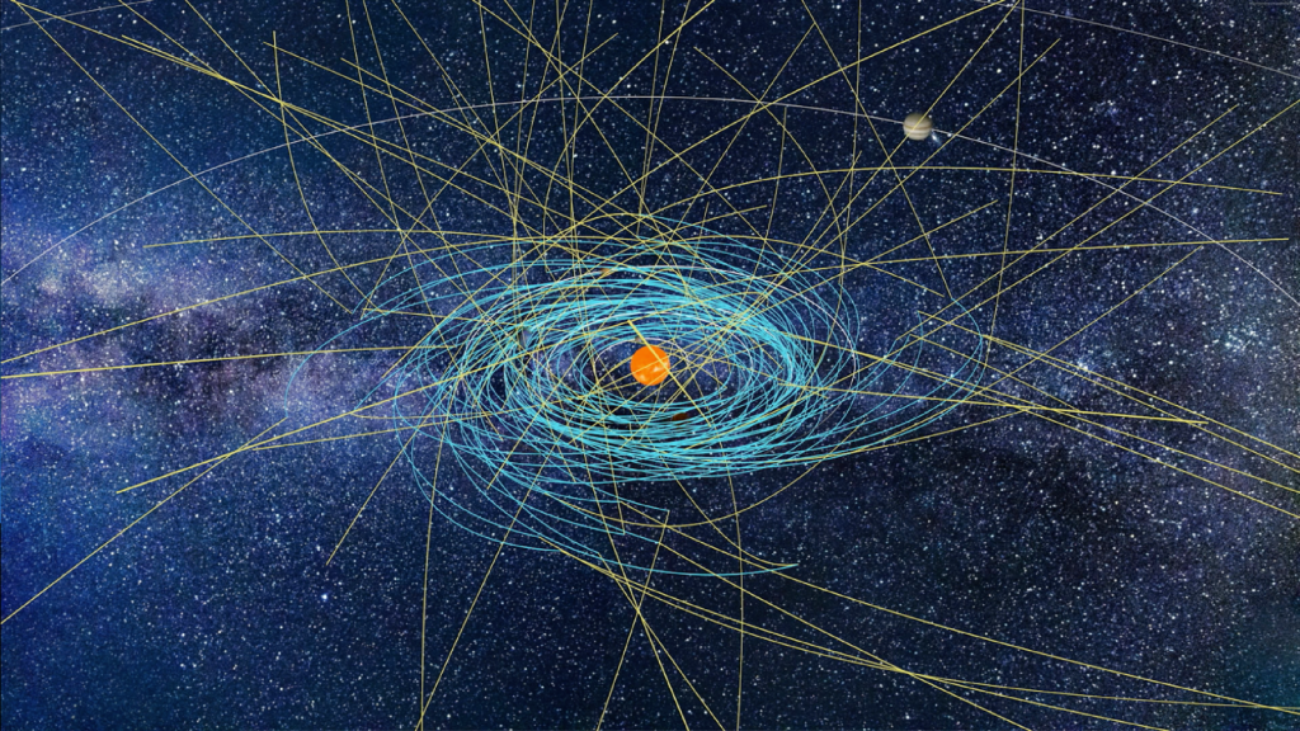

O novo estudo propõe que essa irregularidade pode ser explicada pelo modo como o Sol se movimenta. Apesar de parecer parado, o Sol oscila em torno de um ponto chamado baricentro, que é o verdadeiro centro de massa do Sistema Solar. Esse ponto muda de lugar por causa da influência gravitacional dos planetas, principalmente Júpiter e Saturno.

Essa oscilação, embora pequena, é suficiente para afetar a trajetória de partículas espaciais. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele libera uma trilha de poeira. Essas partículas seguem orbitando nossa estrela por séculos e, em alguns casos, cruzam o caminho da Terra, gerando uma chuva de meteoros.

Com o tempo, essas trilhas de poeira se espalham e se deformam, tornando-se mais difíceis de prever. Quanto mais antigas, mais largas e difusas elas ficam. Já as trilhas jovens são estreitas e instáveis – e por isso podem causar chuvas intensas e curtas, ou simplesmente não acontecer.

Novo modelo ajuda a prever chuvas de meteoros

Os pesquisadores Stuart Pilorz e Peter Jenniskens, do Instituto SETI, descobriram que, ao não considerar o movimento do Sol, as simulações anteriores estavam incompletas. As trilhas de poeira reagem de forma sensível a essa oscilação solar, o que muda seu percurso ao longo do tempo.

Quando as partículas estão longe, elas orbitam o baricentro. Mas, ao se aproximarem do Sol, passam a ser puxadas diretamente por sua gravidade. Esse “troca-troca” de centro gravitacional altera levemente a velocidade e o caminho dessas partículas, como se recebessem pequenos empurrões.

Essas mudanças são pequenas, mas somadas ao longo dos anos, fazem diferença. Elas explicam por que algumas trilhas atingem a Terra em momentos inesperados. Com base nisso, os autores desenvolveram um novo modelo para prever melhor essas passagens.

A teoria foi colocada à prova em 2023, quando Jenniskens usou o modelo para prever o retorno de uma chuva de meteoros quase esquecida. Ele calculou que a trilha de um cometa antigo cruzaria o caminho da Terra por conta de uma combinação exata entre as órbitas de Júpiter e Saturno.

Jenniskens e Pilorz viajaram até a Espanha para observar. A previsão se confirmou: uma chuva rara e intensa riscou o céu durante 40 minutos. O evento foi curto, mas espetacular – e bateu exatamente com o cálculo feito pelo novo modelo.

Essa chuva específica reaparece a cada 60 anos, seguindo um ciclo que coincide com os movimentos combinados de Júpiter (que leva 12 anos para dar a volta no Sol) e Saturno (que leva 29). A interação desses dois gigantes é o que impulsiona a oscilação solar.

Com o tempo, as trilhas de poeira vão se espalhando e ficando mais fáceis de prever. Mas nos primeiros séculos após sua formação, elas são frágeis e sensíveis. Pequenos fatores, como o movimento do Sol, podem desviá-las ou aproximá-las da Terra.

A novidade do estudo é justamente reconhecer a importância dessa influência sutil. Até então, o movimento do Sol era ignorado nas simulações, por parecer insignificante. Mas o novo modelo mostra que ele tem um papel essencial nas chuvas mais raras.

Leia mais:

- Confira todas a chuvas de meteoros de 2025

- Astronauta registra meteoro explodindo sobre a Terra em uma bola de fogo verde brilhante

- O que a cor dos meteoros diz sobre eles?

Mais explosões de estrelas cadentes podem estar a caminho

O impacto é claro: agora os cientistas conseguem prever com mais precisão quando essas chuvas intensas e inesperadas vão ocorrer. Isso ajuda os astrônomos e também fotógrafos e curiosos que gostam de observar o céu.

Além disso, o estudo revela como fenômenos aparentemente invisíveis – como uma leve oscilação solar – podem ter efeitos concretos no nosso planeta. Mostra também como detalhes esquecidos podem mudar nossa compreensão sobre eventos naturais.

Os autores acreditam que o novo modelo vai ajudar a identificar outras chuvas raras no futuro. Eles já planejam novas observações com base nessas previsões. Se tudo correr como esperado, mais explosões de meteoros devem surgir nos próximos anos.

O trabalho também reforça a importância de incluir todos os fatores gravitacionais nas simulações. Mesmo os mais discretos, como a dança do Sol em torno do baricentro, podem mudar o curso de trilhas espaciais com centenas de anos de idade.

Ao entender melhor esses mecanismos, os cientistas abrem caminho para novas descobertas. E para nós, aqui na Terra, isso significa mais oportunidades de presenciar espetáculos celestes que antes pareciam impossíveis de prever.

O post Como o Sol influencia chuvas de meteoros inesperadas apareceu primeiro em Olhar Digital.

Cart is empty

Cart is empty

![[ Imagem: ESA/Rosetta ]](https://olhardigital.com.br/wp-content/uploads/2024/06/roseta-1024x470.png)